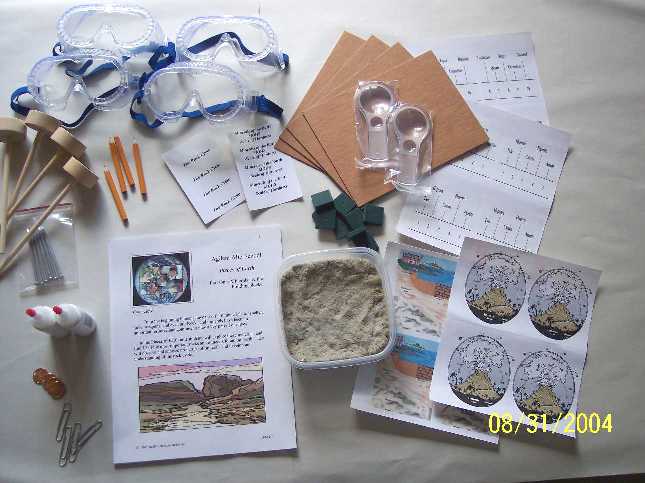

実験キットのご紹介

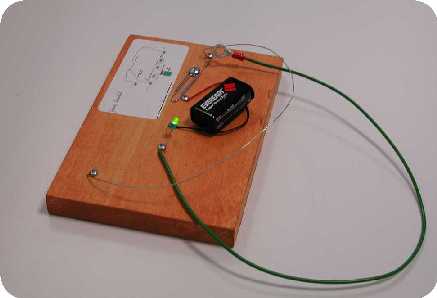

1.イライラ・ハンド・ゲーム

(Steady Hand Game) 電池、LED,金属線で「いらいら棒」のようなゲームを作成します。電気の基礎を学びます。 |

|

2.ニュートンのロケットカー 風船を動力にして車を制作し、ニュートンの法則を体験します。 |

|

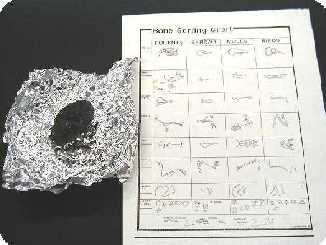

3.ふくろうのペリット ふくろうのペリット(吐き出した未消化の食物)の内容物を観察、

生態系について学びます。 |

|

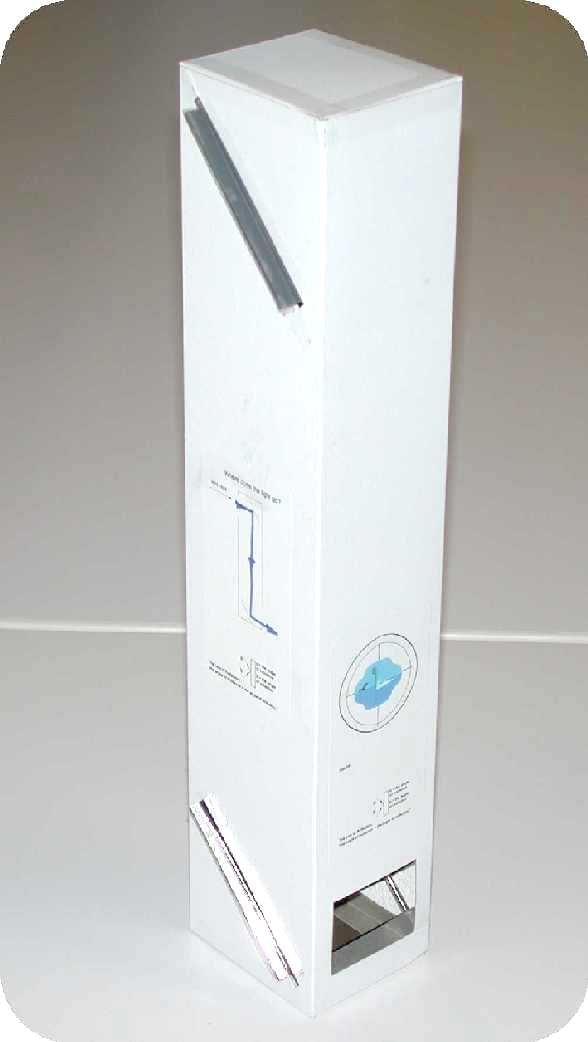

4.潜望鏡 ペリスコープ(潜望鏡)の製作。光の特性を学びます。 |

|

5.深海ダイバー 水が入ったペットボトル内の風船を外圧で浮き沈みさせ、浮力、

気圧などを学びます。 |

|

6.カリンバ指ピアノ カリンバというオルゴールのような楽器を作り、振動板の長さと音の高低の関係などを学びます。 |

|

7.泥棒を捕まえろ フェルト・ペンに使用されているインクの色層分析を行います。ペーパー・クロマトグラフの原理を用いて、犯人が脅迫状を書く時に使ったペンを見つけ出し、その持ち主の犯人を捜し出します。 |

|

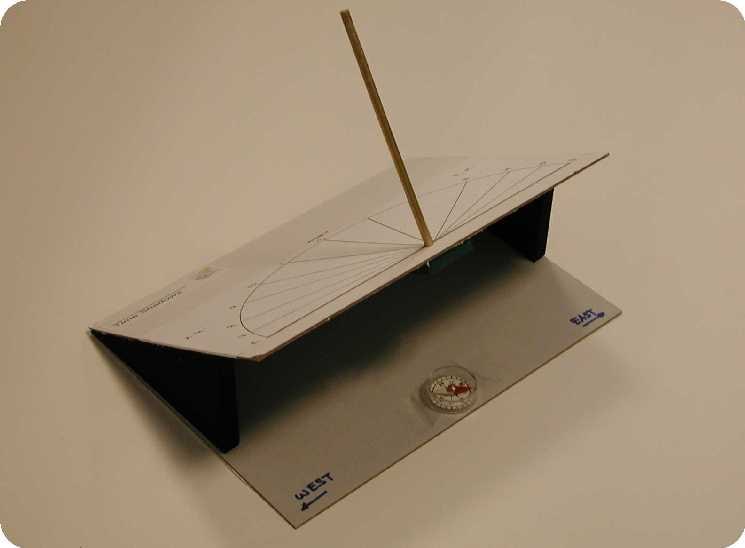

8.日時計 日時計の製作を通じて、地球の自転、公転など天体の活動を学びます。 |

|

9.オーブレック 「Oobleck」という粉末状の不思議な物質を水に溶かした時、

どのようになるかを観察、科学的な分析のやり方を体験します。 |

|

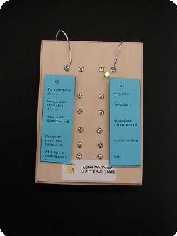

10.マッチング・ゲーム クイズの正解をチェックする電子チェッカーの制作をとおして、電気の伝わり方、流れ方などの電気回路の基礎を学びます。 |

|

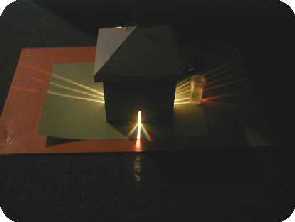

11.灯台 ボール紙で家を、豆電球と乾電池でランプを作ります。家(灯台)から洩れる光の特性(反射、屈折など)について学びます。 |

|

12.がいこつモーター 目に見えない磁力の反応や動きについて学びます。その後、エナメル線を巻いてコイルを作り、磁石と電池を組み合せてくるくる廻るモーターを完成させます。 |

|

13.ナイト・アンド・デー 地球と太陽の関係を学ぶための"地球-太陽システム"モデルを、一人一人組み立てます。 組み立てたモデルとフラッシュライト(懐中電灯)を使って何故夜から昼に、昼から夜になるのか、また離れた国では違った時間に昼になったり夜になったりするのか観察します。 さらにどうして春・夏・秋・冬と季節が変わっていくのか、その仕組みについても調べます。 |

|

14.地球のかけら この実験では、土の中から岩石を掘り出し、堅さや手触りなど、様々な特徴を注意深く調べます。この”地球のかけら”を調べる活動をベースに、岩石と鉱物の生成やそのサイクルについて学んでいきます。 |

|

15.呼吸のしくみ この実験では、肺の模型を作成して、私達の呼吸のしくみについて考えます。 |

|

16.石油流出 この実験は、日本では実施しておりません。 |

|

17.ソーラーカー この実験は、風力と並んで無尽蔵で地球環境を汚さない太陽の光で走る車を作りながら、車の基本的な構造や仕組みを学びます。また、地球にある色々なエネルギー源の問題についても学んでいきます。完成後、十分な太陽の光が得られる屋外で、ソーラーカーを走らせ、競争させることができます。 |

|

18.飛行機 大昔からの人類の夢、空を飛ぶことを可能にした飛行機。この実験では実際にゴム動力の模型飛行機を製作し、補助翼、昇降舵や方向舵の働きなどを、実験を通じて学びます。 |

|

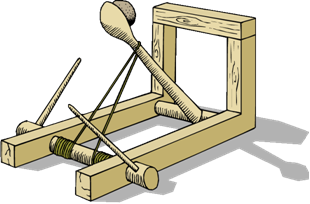

19.カタパルト 大昔に使用された武器の一種に、弾力性のある木の反発力を用いて石を飛ばしたものがありました。その原理を利用して弾力性のある木の代わりに太い輪ゴムを使い、石の代わりに当たっても痛くない安全な”球”を飛ばすキットです。飛ばせる物体によってその距離を予想させたり、測らせたりして子ども達は多くのことを学びます。 |

|

20.測候所 |

|

21.パスカルのクレーン パワーシャベル、ダンプカーや自動車のブレーキなどいろいろな所で使われている油圧・水圧装置の模型を水と注射器を使って製作し、その原理を学び、体験します。 |

|

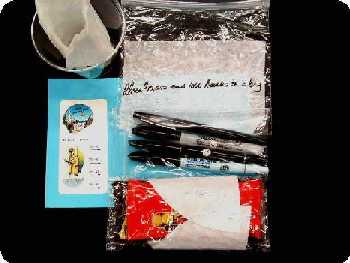

22.科学捜査班アジレント 「科学捜査班アジレント」のメンバーになり、犯行現場に残された遺留品 (指紋、筆跡、木の葉、衣類の切れ端)から、犯人を割り出します。 |

|

23.アニメムービー アニメーションを観賞するプラキシノスコープを作成して、幻想的な動画を楽しむとともに、自分でもアニメムービーの製作をおこないます。 |

|

24.クリーンウォーター 泥水を浄化してきれいな水(Clean Water)を生成する、4段の浄化装置(Filtering System)を開発して、浄水の仕組みや滅菌について学びます。 |